En este texto abordaré el enfoque decolonizador del movimiento de Poesía en Voz Alta denominado poetry slam mexicano, a través de la forma en que organiza colectivamente sus actividades y los discursos enunciados en las poéticas de les participantes. Para ello observaremos 3 textos de autores que son parte de la escena slamera actual: Victoria Equihua del Slam de Poesía para Morras, Canuto Roldán del Arrecife Slam Queer y Juan Sant, poeta Totonacu del Slam en Lengua originarias.

Cabe mencionar que utilizaré lenguaje inclusivo, como actualmente se le dice a la forma de expresión en español que nombra en terminación e o x, para así integrar un espectro de identidades no binarias más amplio, al que el modelo heteropatriarcal manifiesta como único y válido, desde el cual el mundo es nombrado en masculino, dejando de lado una serie de experiencias que no encajan en una supuesta universalidad falocéntrica. Esto como parte del mismo proceso decolonizador del lenguaje, que el movimiento poetry slam ha puesto sobre la mesa o, mejor dicho, ante el micrófono.

La poesía contiene en sus discursos los temas que le son importantes a una comunidad, representada estética, ética y políticamente en sus autores. El poetry slam, al tener como característica principal la presentación del poema en voz alta en un escenario, implica al cuerpx como soporte de la obra. La obra de arte está en, es la persona misma. Lo que hace que le artista experimente en sí misme el contenido del texto y desde ahí se enuncie públicamente. Que hable de sus vulnerabilidades, sus exploraciones y su empoderamiento, atravesados por la piel: el racismo, la diversidad sexual, las culturas indígenas. Esta indagatoria es de gran importancia para comprender las formas en que la sociedad actual genera contenido estético y político, que propicia autovaloración, emancipación y toma de decisiones sobre la propia existencia.

A partir de la mundialización producto de las grandes navegaciones emprendidas por Europa hace alrededor de 500 años, se implantaron de forma violenta, modos de vida, que sirvieron como motor de crecimiento económico para les invasores. Este proceso ocurrió en los territorios, en lxs cuerpxs y en el espíritu. Es decir, la colonización deslegitimó modos de vida locales, para integrarles en razón del sometimiento a otros modos de vida ajenos. Diversos autores hablan del tema, Aníbal Quijano (1992), de origen peruano nos dice que:

Con la conquista de las sociedades y las culturas que habitaban lo que hoy es nombrado como América Latina, comenzó la formación de un orden mundial que culmina, 500 años después, en un poder global que articula todo el planeta. Ese proceso implicó, de una parte, la brutal concentración de los recursos del mundo, bajo el control y en beneficio de la reducida minoría europea de la especie y, ante todo, de sus clases dominantes

Han surgido en contraposición a este colonialismo, posturas académicas y también artísticas, que tendrán un carácter decolonizador. Boaventura de Sousa Santos (2010) va a manifestar la necesidad de crear nuevos modos de pensamiento, a partir de la interculturalidad, que despoje de las visiones poscoloniales que avivan la alineación a modos de pensamiento impuestos. Él nos hablará sobre una Ecología de saberes, que reconoce la pluralidad y la heterogeneidad, las interconexiones continuas sin comprometer la autonomía, desde un interconocimiento. Esto es justo lo que ocurre en el poetry slam. Hay un intercambio de saberes, que se exponen en cada uno de los textos presentados, por las diversas comunidades que les integran.

El poetry slam surgió en Chicago, USA en los años 80´s. Llegó a México en el año 2005 para convertirse en una de las manifestaciones actuales más importantes del arte entre las juventudes. Actualmente está presente en más de 500 ciudades del mundo. En nuestro país existen más de 20 ligas, colectivxs organizdxs que realizan periódicamente eventos poetry slam. Existe el Circuito Nacional Poetry Slam MX, organización que congrega a estxs de forma autogestiva para desarrollar diversas iniciativas y llevar a cabo bianualmente el Slam Nacional MX, evento del cual emergen les campeonxs nacionales y que se convierten en representantes nacionales en las Copas mundiales.

Su formato es de torneo o competencia. En el que, durante tres minutos, les autores presentan un texto propio, sin apoyos musicales ni disfraces, que puede ser leído, de memoria o improvisado. Es muy cercano a elementos escénicos, literarios, musicales y performativos. Es un arte interdisciplinario y comunitario. Del público surge un jurado que brinda puntuaciones, sin importar su bagaje cultural o académico, a partir de lo que el poema causa en su ser. Brinda su percepción personal en tiempo real sobre la obra. Es la comunidad misma quien elige a las voces poéticas que les resuenan.

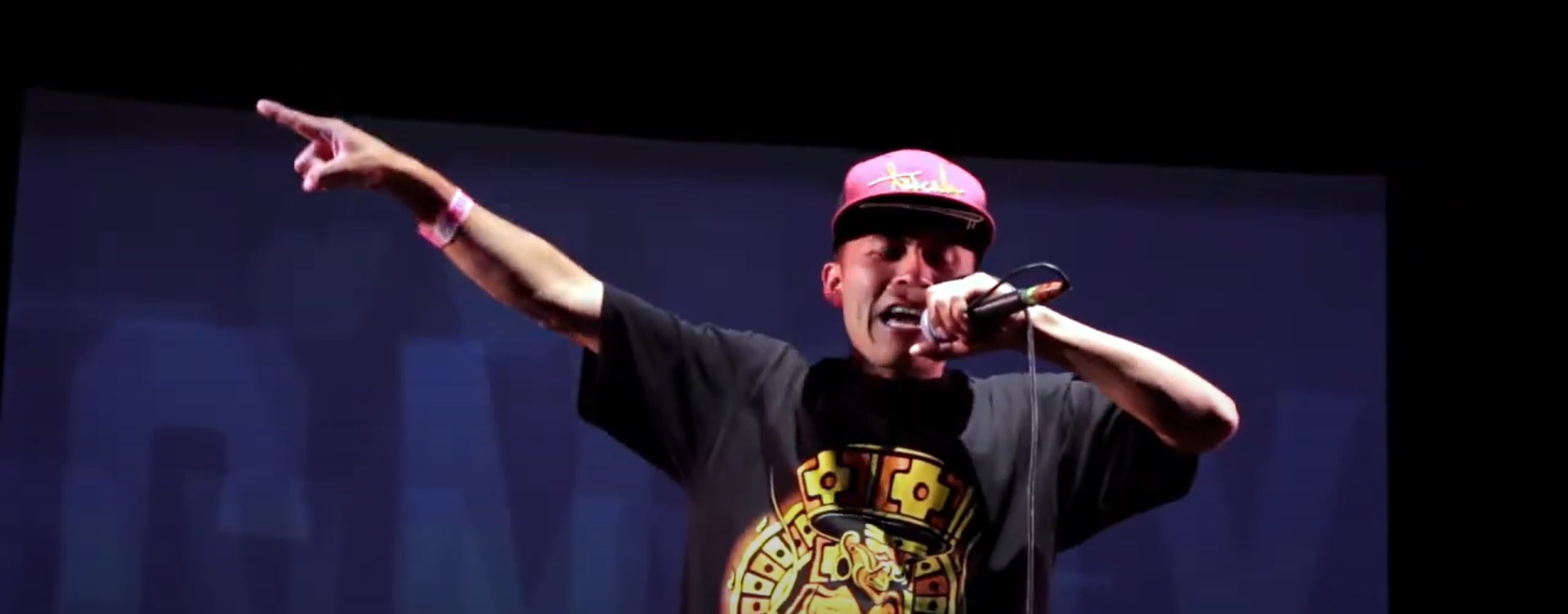

Aunque existen calificaciones, “el punto no es el punto, el punto es la poesía” como dice Mark Kelly Smith fundador del movimiento. Y como dice Comikk MG, uno de los fundadores del Circuito Nacional Poetry Slam MX “el punto no es el punto, el punto es la comuna”. Y es verdad, pues cuando participas en un slam de poesía, como se le dice también en español, si hay veinte participantes, escuchas diecinueve veces y hablas una. Esto implica una escucha atenta, un diálogo colectivo, donde nos reunimos a hablar y ser escuchades. Este aspecto implica un giro descolonizador en las formas de relacionarse. Sustituye a la competencia, por el apoyo mutuo.

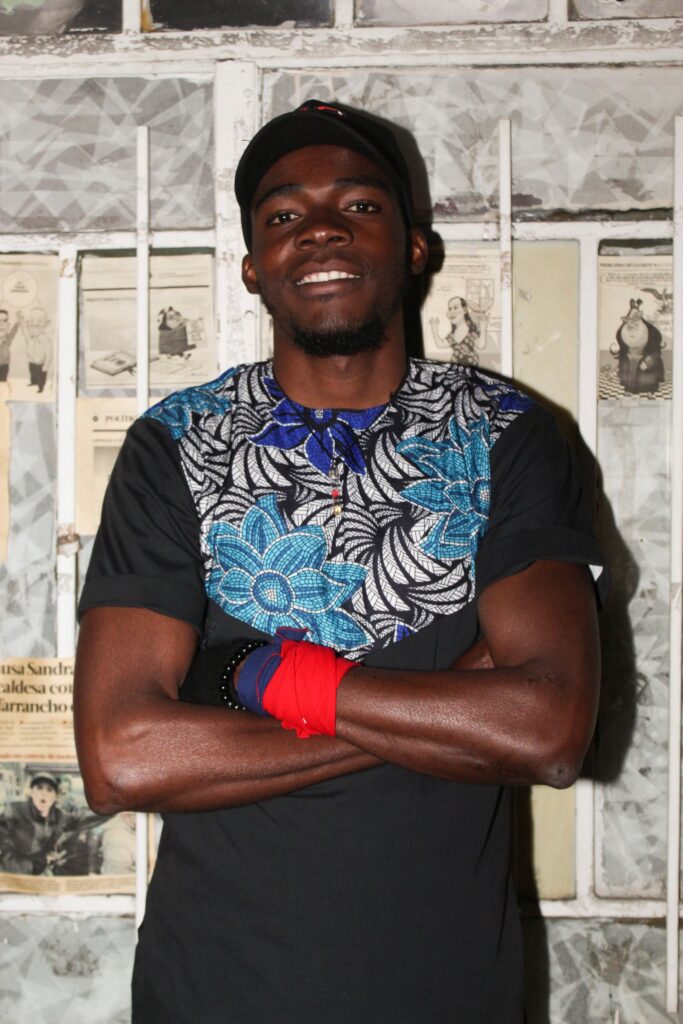

La comunidad trans, trasvesti, queer y de la diversidad sexual en general, está presente en el Slam Queer, en el Arrecife Slams y otras ligas. Está el Slam en Lenguas Originarias que congrega a slamerxs en lenguas como el náhuatl, totonacu, djiizaa, mixteco, cuicateco y más. Existen varias ligas integradas únicamente por mujeres, en donde se expresan las luchas feministas, como el Perra Slam, Slam de Poesía para Morras o Muxaxas Slam Rap. Los discursos sobre la morenitud, la vigencia de modos de vida indígenas en contextos urbanos, el barrio, la migración, están presentes desde una óptica de resiliencia y autoadscripción gozosa.

Quien fuera el rector de la UACM, Enrique Dussel (2020), habla sobre la necesidad de un “giro descolonizador desde el pueblo”, en el que se modifique el pensamiento “blanqueado” basado en la retórica de la modernidad, que es un espejismo sostenido en una lógica de explotación, apropiación y marginación, por uno con nuevos dotes de pensamiento, un giro epistemológico, que cuestiona los valore europeos, incluido el sentido estético. José Juan Tamayo en el periódico El País (2021) dice que las hipótesis de Dussel “cuestionan la “estética eurocéntrica” por negar valor a las otras estéticas y calificar los mundos culturales no europeos de primitivos e incluso de bárbaros. Es lo que Boaventura de Sousa Santos llama esteticidio y Dussel necro-estética.

El poetry slam es una plataforma de enunciación de discursos éticos, políticos y estéticos. Enuncia una posición liberadora, desde el pensamiento y desde la acción. Un acto decolonizador, ante el estado actual de las cosas, tejidas por el capitalismo, donde el individualismo premia, donde el racismo, el clasismo, la misoginia y la violencia están en todas sus formas. Es un sitio donde se dice lo que para une es importante y en reciprocidad se cobija su voz.

El movimiento slamero mexicano parte de la ternura radical como elemento particular que le distingue. La adopta del hablar cotidiano entre congéneres, sin una clara consciencia del origen, es decir, como una herramienta que se ha socializado entre la comunidad, al grado de integrarse en sus valores. Fue acuñado hace más de diez años por el colectivo transfronterizo MX-USA “La Pocha Nostra”, para expresar el “ser crítico y amoroso al mismo tiempo” donde lo radical y la ternura avanzan en conjunto de forma poderosa.

El poetry slam arropa a una multitud de identidades y modos de vida, generalmente de las periferias y minorías. Hace política desde el arte. Hace política desde la forma de gestionar sus actividades. Hace política en la forma en que resuelve sus problemas. Hace política porque escucha a la comunidad y aporta a los cuidados comunes. Hace ternura radical, tal como se enuncia en el Manifiesto vivo (2015): “Ternura radical es no insistir en ser el centro de atención, es tener visión periférica; creer en lo que no es visible ternura radical es hacer del temblor un baile y del suspiro un mantra […] Ternura radical es entender cómo utilizar la fuerza como una caricia, ternura radical es saber acompañarnos entre amigos y amantes, a distintas distancias y velocidades”.

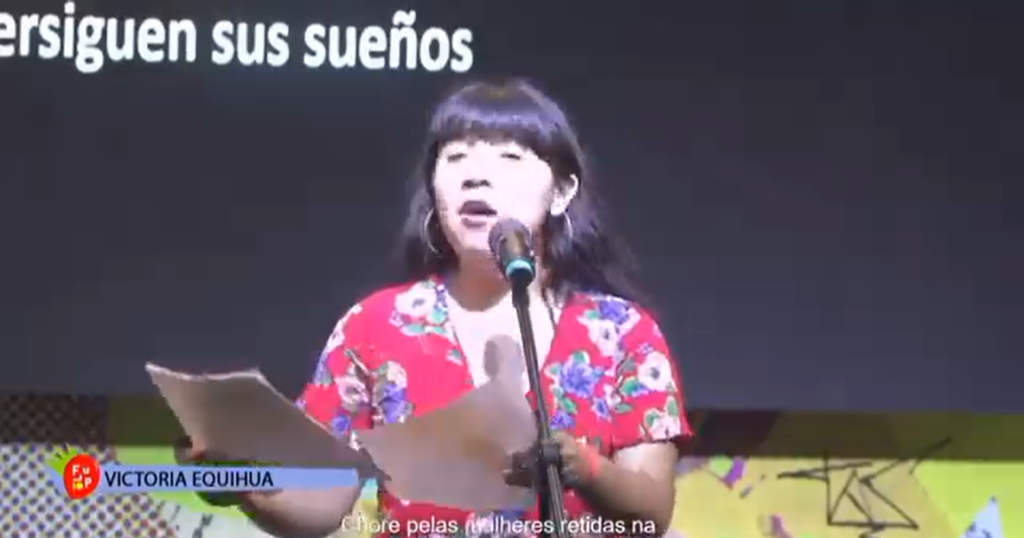

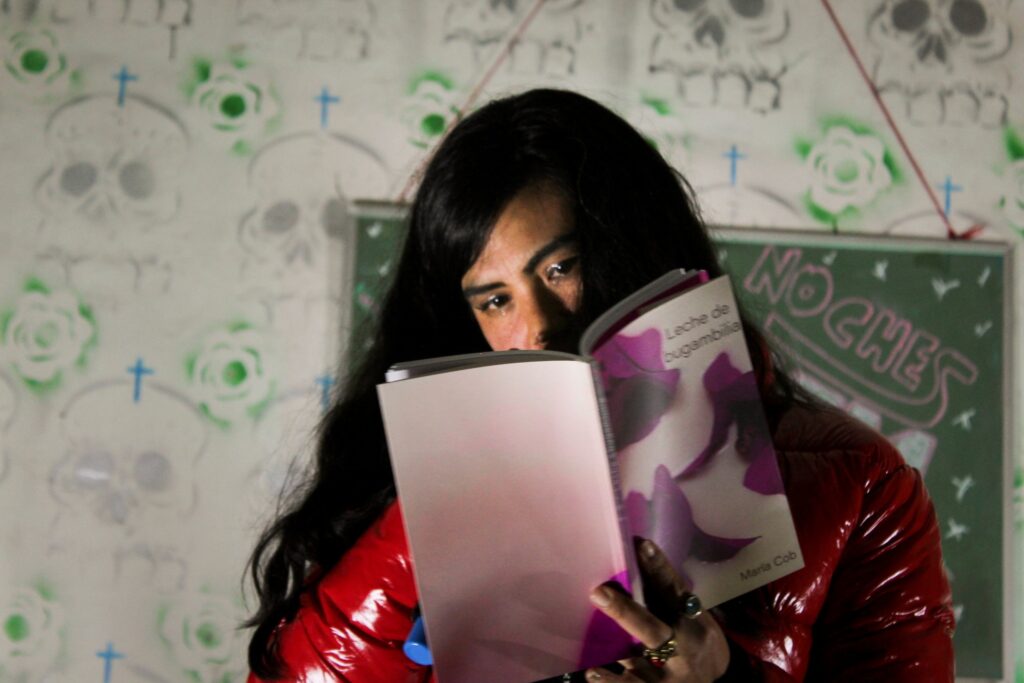

Ahora vamos a revisar tres poemas, y recomiendo ver los videos que se integran al final, para comprender el contenido de los textos. Comenzamos con un poema de Victoria Equihua, de carácter feminista, con el que participó en el Abya Yala Poetry Slam, en el año 2021 obteniendo el segundo lugar internacional. Cabe mencionar que precisamente este Slam congrega a lxs campenxs nacionales de los países de lo que llamamos continente americano, pero se nombra desde un vocablo local, que hace referencia a la madre tierra, tal como lo proponen los feminismos comunitarios en América latina, similar a las posturas filosóficas de Nuestra América. Siendo esta forma de organización un acto decolonizador. Victoria nos dice:

Sé una buena mujer

Repite mi madre

Y la madre de otra niña

Y la madre de las madres

Sé una buena mujer se dicen ellas mismas

Sé una buena mujer

Talla los pisos para borrar cada grieta

Lava los platos hasta que no tengas huellas dactilares

Deja la ropa blanca

Blanca como las nubes

Blanca como la piel de una mujer blanca

Dile a esa mujer blanca que ella es bella

Mírate en el espejo y desea ser mas blanca

Llena de más cloro y jabón el agua

Llora

Llora porque las manchas no salen

Porque ya es la hora de la comida y aún no terminas de barrer

Llora porque eres una mujer buena

Llora porque nunca quisiste ser una mujer buena

Llora por la jornada de trabajo

Llora por las mujeres atrapadas en la maquila

Por las niñas que no van a la escuela

Por las mamás y por las abuelas

Por las que persiguen sus sueños

Por las mujeres con pies hinchados detrás del mostrador

Las que se levantan a las 5 de la mañana para hacer el desayuno y maquillarse

Las que llevan a sus hijas a la escuela mientras van cantando

Sé una buena mujer

Una buena esposa

Una buena madre

Sonríe mientras tu vida se va

Sé la mejor trabajadora

Di que sí a todo

Ten una casa

Ten dientes perfectos

Cabello perfecto

Hazte amiga de Julia Roberts

Gana miles de dólares al año

Ten 100 pares de zapatos

Sé una buena mujer

Sé feliz

Calla

Calla cada vez que quieras decir no

Sé una buena mujer

Repite mi madre

Y la madre de otra niña

Y la madre de las madres

Sé una buena mujer se dicen ellas mismas

Yo no quiero ser una buena mujer

yo no soy la hembra

no soy la que pare

no soy la cuidadora

Yo también Soy el american dream

Soy este cuerpo que sobrevive cada día

Esta piel de colores

Esta cintura inmensa

Estas manos que amasan y escriben

Soy la resistencia

Sobreviviente de este estado apocalipsis

Sobreviviente del odio

Sobreviviente de la muerte

Sobreviviente del abandono

Yo no soy una buena mujer

Yo soy la venganza de las niñas

Yo soy el puño cerrado

Yo soy la mirada furiosa

El llanto libre

Yo soy la que aborta, la que ríe, la que maldice,

Yo soy la que aborta, la que ríe, la que maldice,

Yo no soy una buena mujer,

Yo soy la venganza de mi madre

Y de su madre, y de su madre.

Yo soy el fuego

La rabia

La poesía.